もう新製品開発で失敗したくないあなたに

お久しぶりです、ねねです。

このブログが全社的な取り組みになってから、私自身の更新頻度はかなり減っております。

ありがたいことにこちらのブログを多くの方に閲覧していただけているようです。

今後も有用な記事を更新してまいりますので、御愛好いただければと思います。

製造業を営んでいると、必ずぶつかる壁に”新製品開発”というものがあると思います。

多くの時間を割いて進めたものの…

・出来上がったものは思うような売り上げにならなかった

・結局形にすることができなかった

なんて結果になってしまい、やっぱり開発に手を出すべきじゃなかったな…なんて経験はないでしょうか?

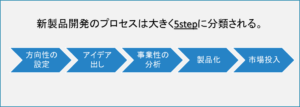

本記事ではそうならないために、新製品の開発を進める上で必要なプロセスを下記の5ステップに分けてご紹介したいと思います。

Step 1 事業方向性の設定

開発を始める前に必ず行って欲しいことは、画期的なアイデアを考えることではありません。

「その開発、本当に必要ですか?」と疑うことです。

自社が抱えている現状の課題が何なのか分析し、それを改善する最善と思われる方法が”開発”だったとき、初めて”開発”の必要性が生まれます。

分析の結果によっては、製造効率のアップや製品の品質向上を目指す方が最終的な利益につながることもあるはずで、その場合必要なのは”改善”です。

新製品が開発できても利益につながらなければ、真の意味での成功とは言えないのではないでしょうか?

また、この時点ですでに社内のシーズ(技術系スタッフ)と顧客のニーズ(営業系、マーケティング系)をよく理解した人員が必要になります。

新製品開発はチームワークであることを忘れないようにしましょう。

ちなみに、自社や周囲の市場を知るために使用される代表的な分析手法は下記のようなものがあります。

- PEST分析

- 5Force分析

- 3C分析

- SWOT分析

これらの詳細については記事がたくさんありますのでここでは省略します。

Step 2 アイデア出し

Step 1で新製品の開発が必要と会社の方針が決まれば、さっそく何を作るか考えることになります。

このステップでは下記の3段階を通してどんなコンセプトの製品にするかを具体的にしていきます。

①調査

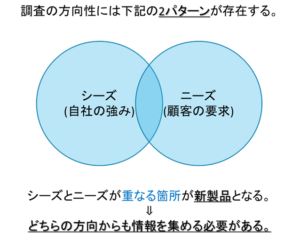

シーズとニーズの主に2つの方向性から情報を集めます。

シーズ…自社の強みや保有技術のことで、自分たちは一体どんなことができるのかという情報

ニーズ…顧客や市場が求めている製品の性能やサービスが一体どんなものなのかという情報

上図はイメージですが、シーズとにニーズが重なり合う部分(顧客が必要な物、かつ自分たちが提供できるもの)が新製品となります。

重なり合う部分があれば良いので、逆にニーズに合わせて自社のシーズを磨くというパターンがあっても良いと思います。

②アイデアのスクリーニング

調査の結果を擦り合わせると製品の輪郭がアイデアとして少しずつ見えてくると思います。

このアイデアたちを”成功確率”が高そうな順番に選別、優先順位をつけていきます。

ここでいう”成功確率”とは製品化可能かどうかだけでなく現状の課題に対してどれだけクリティカルな影響があるかも加味します。

③製品コンセプトの決定

優先順位が高いと判断したアイデアを具体的な製品の形に落とし込みます。

優先順位が決められる程度に検討できているのであれば、すでに頭にあるものを書き出すだけの作業になると思います。

このあとのステップのために、企画書のような形にしておくと便利だと思います。

Step 3 事業性の分析

このステップでは新製品案を基に”売り方”を考えていきます、所謂マーケティング戦略です。

「どんな顧客を対象に」「どんな手段で販売し」「どの程度の利益が見込めるか」を明確にします。

特に試算結果で利益がほとんど見込めない、となった場合は”売り方”の見直し(辛い)、ひいては”新製品案”の見直し(辛い)が必要になります。

仮にここまで育ててきた案を捨てなければならなくなったとしても、あくまで新製品開発は”目的”ではなく”手段”ですので、

心を鬼にして目標が達成できそうな別の”手段”を講じましょう。

Step 4 製品

ここが皆さんの想像する”新製品開発”だと思います。

製品として販売できる形になるまで実験、試作を繰り返して製品としての質を高めていきます。

また、このステップでは社内での製品評価はもちろんのこと、顧客を限定するなどして試作品のフィードバックを受けられるとベストです。

Step 5 市場投下

Step 3で決めた”売り方”を基に、晴れて新製品を市場にリリースします。

いち早く市場のシェアを獲得し、売り上げを積み上げていきましょう!

最後に

各ステップにおける文字の数からも明らかかもしれませんが、新製品の開発も他のプロジェクトと同様に段取りが命になります。

出たとこ勝負の開発では成果物が与える影響も小さいですし、携わるメンバーも何のために開発を進めているかわからなくなってしまいます。

ドラマチックな展開は無くていいのです。

この記事の内容は私が開発に携わることになった際に調べた内容を自分なりにまとめたものになります。

これから新製品の開発を目指そうと思っている誰かのためになれば…と思っています。