お客様が使用する環境で、金属膜が剥がれないよう、最終検査では、数種類の密着性試験を行っています。

密着性を確かめる方法は様々で、JISC規格でも十数種類の試験方法が規定されています。

密着性を確かめる方法は様々で、JISC規格でも十数種類の試験方法が規定されています。

JISCは、Japanese Industrial Standards Committeeの略称で、正式には、日本工業標準調査会といいます。

JISCは経済産業省に設置されている審議会で、工業標準化法に基づいて工業標準化に関する調査審議を行っています。

具体的には、JIS(日本工業規格)の制定 、改正等に関する審議を行ったり、工業標準、JISマーク表示制度、

試験所登録制度など工業標準化の促進に関して関係各大臣への建議や諮問に応じて答申を行うなどの機能を持っています。

参照:日本工業調査委員会 http://www.jisc.go.jp/jisc/index.html

------------------------

弊社では、JISC規格に沿った密着性試験や、弊社独自の密着性試験方法など、

いくつかの試験方法があります。

私は初め、なぜ密着性試験にはこんなに種類があるのかと疑問に思っていました。

ですが、JISC規格にも書いてあるように、めっきの密着性試験方法のほとんどは,定量的試験法ではなく、定性的なものである。

つまり、数字で出てこない、

見た目や感覚などでOK,NGと判断しなければならない試験方法がどうしても多いんです。

したがって、1種類の試験で密着性の是非を決めてしまっては、

判断を誤る可能性があります。

いくつもの密着性試験を行うことで、密着性が本当に、

お客様が求めているものなのかを確認しています。

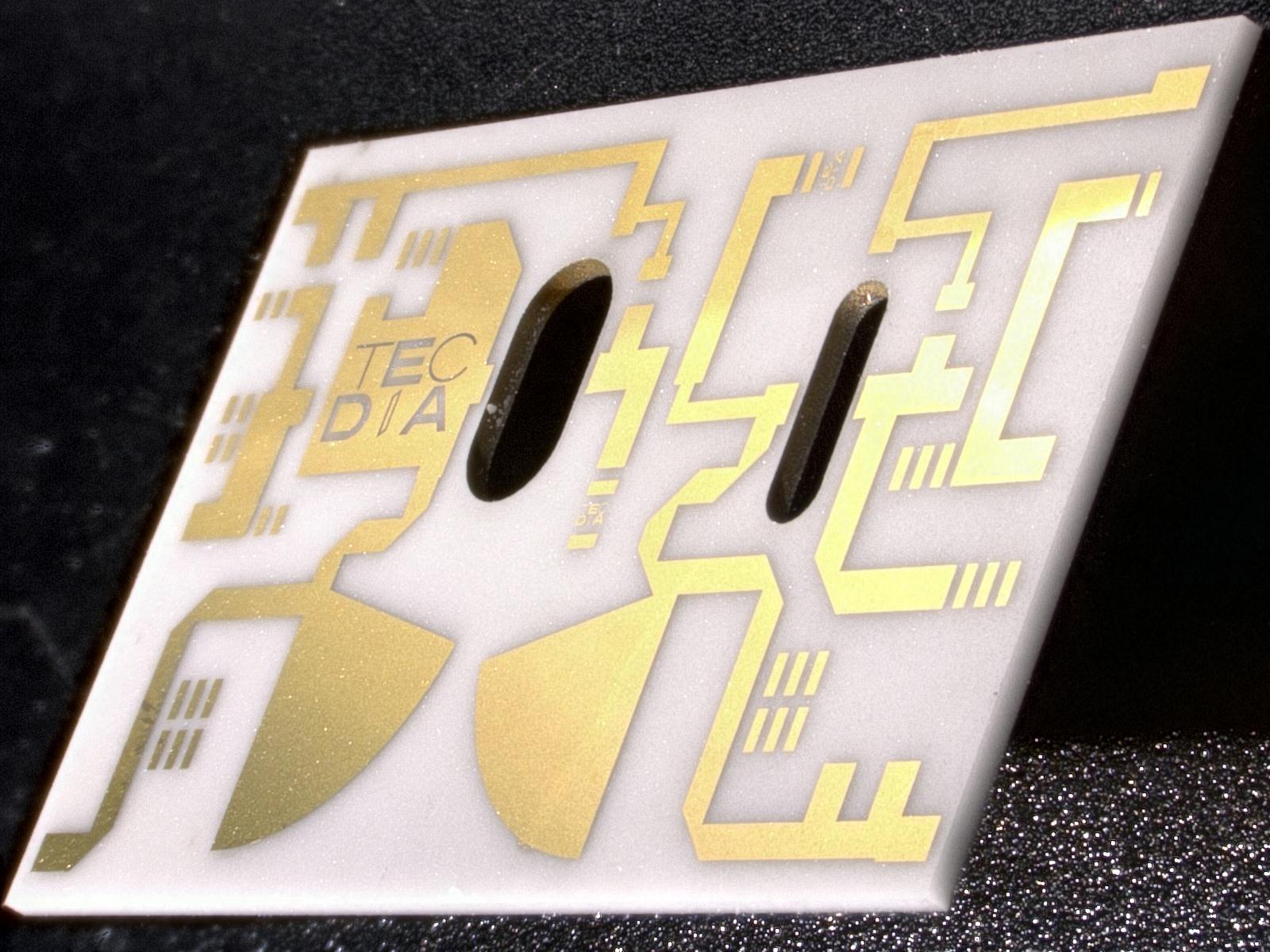

弊社で行っている密着性試験の一部

テープ試験方法

加熱試験方法

ナイフテスト(ナイフで基板と金属膜を剥がす試験方法) etc